*

Удручающий сам по себе факт малочисленности полных записей продиктовал необходимость рассмотрения в пределах одного обзора также и фрагментов оперы. Однако и они записывались в качестве сольных эпизодов совсем не часто, чего нельзя сказать лишь об ариозо Мазепы «О, Мария...». Несколько облегчает задачу его в известной степени «вставной» характер – написано оно было уже по окончании основной работы над оперой по настоятельной просьбе первого исполнителя партии Корсова. Существующие же интерпретации оказываются на редкость разноплановыми.

Удручающий сам по себе факт малочисленности полных записей продиктовал необходимость рассмотрения в пределах одного обзора также и фрагментов оперы. Однако и они записывались в качестве сольных эпизодов совсем не часто, чего нельзя сказать лишь об ариозо Мазепы «О, Мария...». Несколько облегчает задачу его в известной степени «вставной» характер – написано оно было уже по окончании основной работы над оперой по настоятельной просьбе первого исполнителя партии Корсова. Существующие же интерпретации оказываются на редкость разноплановыми.

У Алексея Иванова (1940 г.; монолог, сцена с Орликом и ариозо Мазепы, запись со спектакля Большого театра, дирижер Лев Штейнберг), тогда еще тридцатишестилетнего певца, чувствуется занятость поиском и лишь «нащупывание» подходов. Большая часть внимания сосредоточивается на вопросах вокальной формы, к которой серьезных претензий нет. Слушая, можно достаточно легко предугадать те эмоции, которые артист хочет акцентировать в данный момент. Исполнение получается каким-то слишком «общим», предсказуемым. И все же подыскиваемые оттенки и нюансы позволяют «подать» образ изображенным не одними крупными мазками, но местами и с помощью тонкой кисти, не опрощая его.

Пение и самый голос Павла Лисициана (1950-е гг.; дирижер Василий Небольсин) насквозь пронизаны грустью и сожалением. Мы можем понять, почему многие глаголы в ариозо находятся в прошедшем времени – «открыла», «находил»: это и попытка внутреннего самооправдания такого поступка, как убийство отца Марии, и свидетельство того, что для Мазепы с самого начала нет будущего. Именно эмоционально-сущностная сторона стоит на первом месте, ибо вокальный перфекционизм не подлежит обсуждению. В записи М. Гришко (1952 г.; дирижер В. Пирадов) использование украинского языка (что вполне могло быть не случайным) вносит новые, неожиданные краски, тем самым как бы приближая нас к корням и истокам – можно представить, что так или почти так мог говорить с любимой настоящий, «исторический» Мазепа. Но, с другой стороны, в его лице видится даже некий ориентальноподобный владыка, с огромным самодовольством, некоторым высокомерием и без особого вожделения любующийся, может быть, не столько предметом своей любви, сколько самим своим чувством как таковым.

Юрий Гуляев (1970-е гг.; дирижер Борис Хайкин), начиная ариозо как-то особенно затаенно, потом «разворачивает» его. Он наделяет своего героя трепетностью, высокой полетностью чувства – при всех достоинствах не это или не только это могло и должно было быть у такого человека, как Мазепа. Это никак не семидесятилетний старец. У этого Мазепы есть скорее нечто от байроновского прототипа, причем в лучших его чертах. Мы словно переносимся во времена молодости героя. На первый взгляд такая интерпретация кажется выхваченной из контекста, к тому же ни на одной из оперных сцен Юрию Александровичу не довелось спеть Мазепу...

Мазепа Юрия Мазурока (1970-е гг.; дирижер Марк Эрмлер) выглядит как интеллигентный, холеный, «глянцевый» полонизированный вельможа, «француз среди славян». Жестокость, интриги – все остается далеко на заднем плане. Это тоже выглядит немного оторванным от контекста, но вокальное совершенство оправдывает все. Эрмлер ведет оркестр без особой экспрессии, однако сдержанно и «умно».

Литовский баритон Э. Канява (1970-е гг.; дирижер Фуат Мансуров), один из немногих находит краски, которые в совокупности с густотой тембра и вокальными приемами (глубокий звук, большое прикрытие на верхних нотах) рисуют образ, наиболее соответствующий именно пожилому или, по крайней мере, немолодому человеку. Важно также, что почти нет столь свойственного большинству прибалтийских вокалистов специфического акцента в русском языке. Все спето ровно, хотя и не без некоторого напряжения, зажима и форсировки на крайней верхней ноте.

У солиста тогда еще Кировского театра В. Киняева, считавшегося в 60-е – 70-е годы среди ленинградских меломанов одним из лучших исполнителей партии Мазепы (1970-е гг.; дирижер В. Федотов), главное – обожание своего предмета, опасение, что он не успеет высказать все желаемое. Фразы недостаточно кантиленны, чуть «недопеты», отсутствуют ферматы, с верхних нот голос словно ниспадает. Используется нестандартно–оригинальная, «задыхающаяся» фразировка – разрывы между словами внутри одной музыкально–интонационной единицы. Темп немного замедляется лишь к самому концу арии (длительность фрагмента одна из самых малых). Певец настолько «прицеленно» стремится наверх, к кульминации на слове «рай», что допускает отдельные незначительные интонационные неточности. Этот тоже немолодой Мазепа крайне сосредоточен на своем предмете, существуя как будто вне остального мира.

Еще один баритон Большого Павел Черных (1996 г.; дирижер Андрей Чистяков) при всей неоспоримости голосовых достоинств превращает фрагмент в концертный номер, строгий, оформленный и законченный, но практически начисто опустошая и выхолащивая, пусть и невольно, содержание и смысл, так и остающиеся невскрытыми, непонятыми.

*

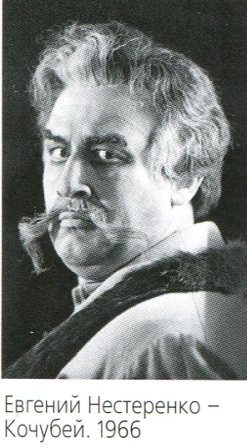

Бас-баритон А. Батурин сделал запись ариозо Кочубея «Три клада» с оркестром ГАБТ под управлением Небольсина в 30-х годах минувшего столетия. Квинтэссенция исполнения – страстность, решительность высказывания в сочетании с твердостью и несломленностью. В присутствии таких качеств нет места ни ложной патетике, ни ослепляющему остервенению. Затаенная месть героя действительно благородна и свята. Та же линия проводится и дирижером. С сугубо вокальной стороны интерпретацию можно признать одной из лучших.

У Бориса Гмыри (1940-е – 50-е гг., дирижер А. Орлов) запись получилась почти на полминуты продолжительнее большинства остальных: Кочубей скорее неторопливо размышляет, в последний раз отчитывается перед самим собой, нежели дает отповедь врагу. Ариозо спето протяжно, в интонационном смысле «на одном дыхании».

Анатолий Кочерга (выступление на V Международном конкурсе им. Чайковского, 1974 г.) в сцене-монологе и ариозо Кочубея раскрывает, пожалуй, больше всего образных граней, сочетая порывистость и задумчивость, негодование и философичную рассудительность, не смешивая чувства, но пытаясь их разделить и выстроить.

Армянский бас Барсег Туманян (1980-е – 90-е гг., дирижер В. Понькин) показывает Кочубея человеком прежде всего очень измученным и усталым, страдающим и не стыдящимся своего страдания, но не делающим его показным и не допускающим при этом слезливости. Соответственно этому оркестровая игра мягкая, местами как будто вздыхающая, слитая с пением.

*

Тамара Милашкина записала колыбельную Марии задолго до того, как с ее участием опера была целиком запечатлена на пластинках (1971 г.; дирижер Марк Эрмлер). Здесь ее Мария вовсе не безумная – она лишь ушла глубоко «в себя», отрешилась от дикого, страшного макрокосмоса, плотно закрыв двери своей души.

Галина Вишневская (1960-е гг.; дирижер Борис Хайкин) идет в этом же направлении еще дальше: в этой абсолютной «отстраненности» героини, достигаемой нарочито инструментализированным звуком, практически идеальной вокальной линией как раз и проступает подлинный трагизм состояния и Марии, и мира, ее окружающего.

*

«Мазепа», возможно, в большей степени, чем многие другие оперы, скрывает в себе богатства и сокровища, ожидающие того, кто смог бы отыскать и представить – просто, незамысловато и бережно. Каждый прошедший момент уносит с собой частичку вечного, и у нас нет права пройти мимо истинных и непреходящих ценностей.

Юрий Никулин

Журнал «Большой театр», 2004 год